「リーダーシップのある人・向学心旺盛な人・将来何かやりそうな人」の応援を目指して1971年に立ち上げられ、第1期生10名からスタートした「リクルートスカラシップ」。当初の大学生・専門学校生に加え、院生やスポーツ・アート・器楽の分野に支援対象を広げ、半世紀の間に700名近くの卒業生を送り出してきた。近年は海外進学を目指す学生・研究者の支援に力を入れており、現在、過去最大となる76名の奨学生が所属している。

3月28日、今年で50年目を迎えるその運営母体、(公財)江副記念リクルート財団の年次総会がオンライン開催された。今年度の卒業生として参加した筆者が、その様子をお伝えする。(文・小宮貫太郎)

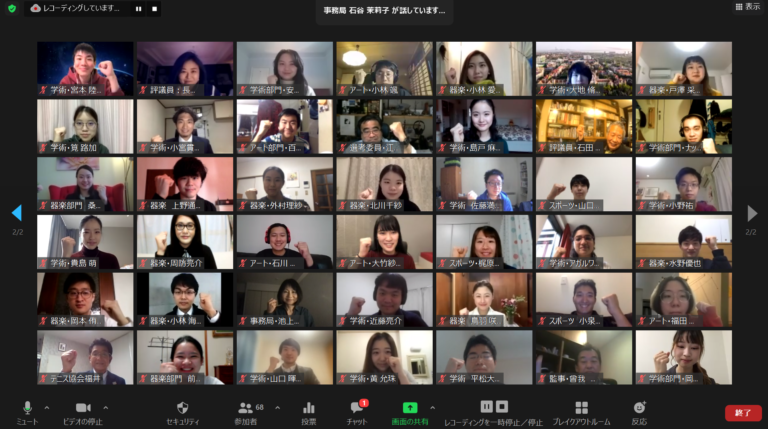

コロナ禍のため、昨年同様 Zoomミーティング形式となった今回の総会。時差の関係から主に日本・ヨーロッパ在住の奨学生54名がリモート参加した。

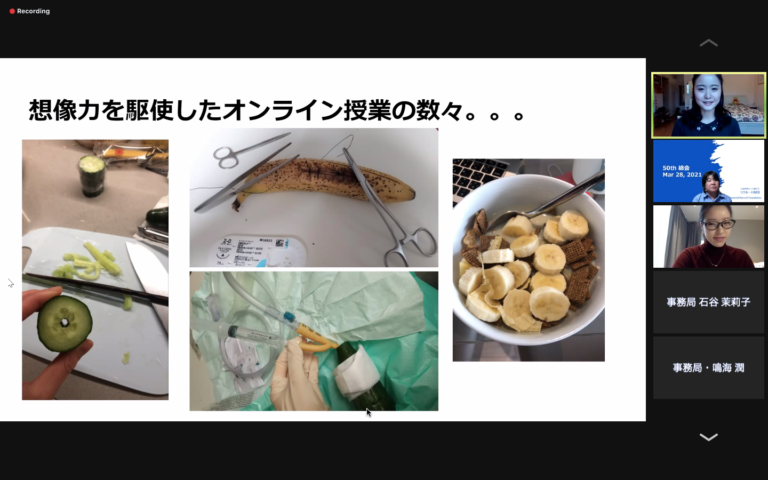

当日参加した13名の新規奨学生紹介に続き、現役奨学生を代表してプレゼンテーションを行ったのは、学術部門の貴島萌さんと島戸麻彩子さん。共に英University College London Medical Schoolに在籍する医学生だ。

貴島さんは、ゲートキーパー型・フリーアクセス型という日英の医療システムの違いを指摘し、コロナ禍のイギリスでは「医療従事者やキーワーカーはヒーローだという捉え方が主流だった」一方で、「コロコロ変わるルールに混乱したり、長引くロックダウンに飽きている人が多く見られます」と分析した。パンデミック中に臨床実習を開始したという島戸さんは、自らを含めたイギリスの医学生が、医療現場や、病院外・オンラインのサポート活動においてどのような役割を果たしたかを説明した。

医学研究やコロナ対応の最前線という貴重な立場からの発表を受けて、Q&Aセッションでは複数の参加者から質問が上がった。

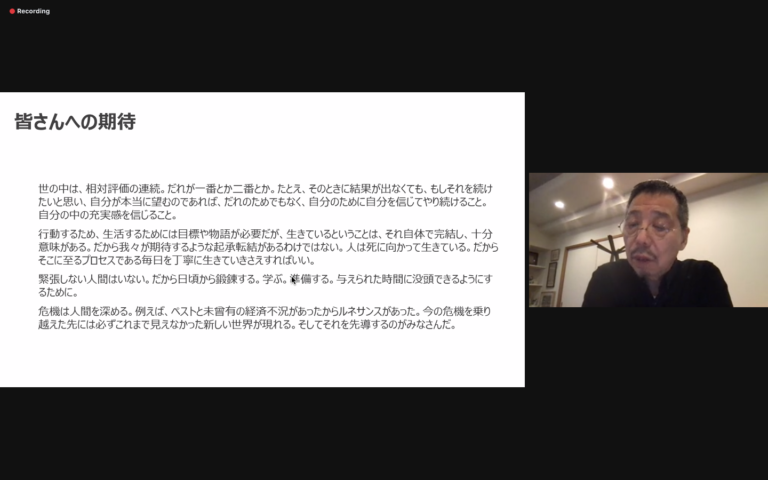

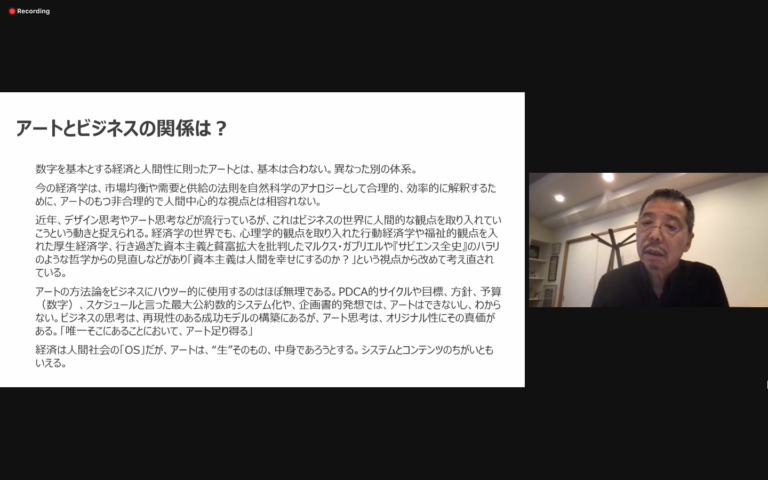

休憩を挟み、会の後半は、練馬区立美術館館長で、2015年からはリクルートスカラシップ・アート部門の選考委員を努めている秋元雄史氏による特別講演が行われた。

「アートとは何か」という定義からレクチャーを始めた秋元氏。現代のアートが扱うテーマは、主に自分を取り巻く「世界」への疑問と、「人間」という自分自身への問いの2つであるという。

合理性を追求する今の経済のあり方と、人間中心的なアートとは基本的に相容れないとしつつも、自身が携わってきた企業とのアートプロジェクトの経験を引き、こうも語る:「アートには、自分を振り返るとか、環境をもう1回見直していくといった作用があると思います。ですので成功してる人、自分の環境にぴったりうまく行っている人には、アートが必要になってくることはあんまり無いかもしれません。ところが逆に、企業のトップの方々とか、社長さんとかになってくると、もろに社会とダイレクトに触れ合っていて、むしろゼロから何か作っていかなくちゃいけない、そういう人にとってみると、アートが近い存在になってきたりもするようです。」

講義はアーティスト論に移っていく。アーティストとは、世の中の動向に左右されず、自分の信じたことを諦めずにやり通そうとする人だといい、秋元氏は例として草間彌生やパブロ・ピカソの二人を取り上げた。

最後に、奨学生へのメッセージとして、「今日、逆に皆さんの話を聞いていて、私の方が勇気付けられてるような感じもありまして、世の中では『今の若い者は』とか色んなことを言われたりするかもしれませんが、これはもういつの時代でも言われることだそうです。そんなものなので、自分たちの時代だと思って、思いきり生きていってほしいなと思います。」と話した。

2020年度は5名の奨学生が卒業したが、イベント終盤には、卒業生代表として器楽部門奨学生でピアノ奏者の阪田知樹さんがビデオレターで登場。財団からの7年間にわたる支援への感謝を述べたのち、愛唱歌『ふるさと』を原曲にした自作曲・『夢〜故郷によるインプロヴィゼーション』を披露した。

本イベントでは奨学生に加え、財団事務局のスタッフや役員・選考委員も参加者に名を連ねた。開会に際し、専務理事の鶴宏明氏は「どんな形でも、皆さんと今この瞬間に繋がっていること、とっても嬉しく思ってます」「こんなときだからこそ、強い気持ちと高い目標を持ちながら毎日、頑張ってください」とメッセージを寄せた。

理事長の峰岸真澄氏は閉会挨拶で、産業界のコロナ対応の進展に触れつつ、「スポーツ・アート・器楽・学術研究、そういったものが本質的な、人間のクオリティ・オブ・ライフにとって必須なものだということが明らかになったのが、この1年」「財団としては、皆さんに今できること・今すべきことに集中していただきたいなと思っていて、そこをぜひサポートしていきたいなと思っています」と語った。

この他、Zoomのブレイクアウトルーム機能を活用したグループワーク(お題は「影響を受けた人物」について発表するというもの)や、アート部門・鈴木友里恵さんの発案によるアバターを通じた自由交流スペースなど、リモートながらも奨学生同士が語り合う場も設けられていた。

リクルートスカラシップ創立者の江副浩正氏は「誰もやったことのない奨学金制度にしたい」という思いから、「返済不要」「卒業後の進路を問わない」など、当時としては画期的な仕組みを設けたが、中でも奨学生同士の横の繋がりを大事にしていたという。存命中には自ら奨学生を集めてスキー合宿やコンサートに招待したこともあったそうだ。

ステイホームが叫ばれる今、なかなか実際に会って交流を深めることは難しい。そもそも、突然の危機で生じた目の前の課題に精一杯な学生も多いと思う。一刻も早いコロナ禍の終息により、世界中を舞台に各分野で活躍する奨学生たちが語り合い、互いにケミストリーを起こせる日が再び来ることを願ってやまない。

English page here.