学術部門51回生の末岡陽太朗です。現在はアメリカにあるジョンズホプキンス大学の博士課程に所属して、ニューロサイエンスの研究をしています。この度は江副記念リクルート財団を卒業するにあたり、私の大学院での軌跡について少しお話しできたらと思います。

私は大学院で「認知地図」ついて研究しています。私たちが日々経験する出来事の記憶(エピソード記憶)には脳の海馬という部位が大きく関わっています。記憶のメカニズムとして有力視されている認知地図理論は、海馬が空間の地図を形成しその地図上の各地点に付随する出来事の情報を足していくというものです。しかし私たちが如何にして自分の場所を認識して脳内の地図を形成しているか、という哲学的ともいえる問いに関しては多くがまだ未解明です。

私たちが自分の場所を知るために使える情報には二つの種類があります。一つは外界のランドマークです。ランドマークとは自分の空間内の絶対座標を教えてくれる感覚情報のことで、例えば渋谷のハチ公像は、自分が渋谷駅のどこにいるかを教えてくれるという意味においてランドマークとして機能しています。これに対して二つ目の場所情報は、自分が空間内をどれだけ動いているかを伝えてくれる経路積分(PI)刺激です。PI刺激には平衡感覚や自己受容感覚(自身の筋肉の動きを検知する感覚)が含まれます。PIは空間内の場所を直接伝えるランドマークとは異なり、ある地点から現在地に至るまでにどれくらいの距離をどの方向に移動したかの情報です。自然界においては明確なランドマークがない場合も多く(砂漠や暗闇など)、このため動物はランドマークとPIを組み合わせて場所を認識しています。ではこの二つの種類の情報はどのように統合されて脳内の地図を形成しているのでしょうか?

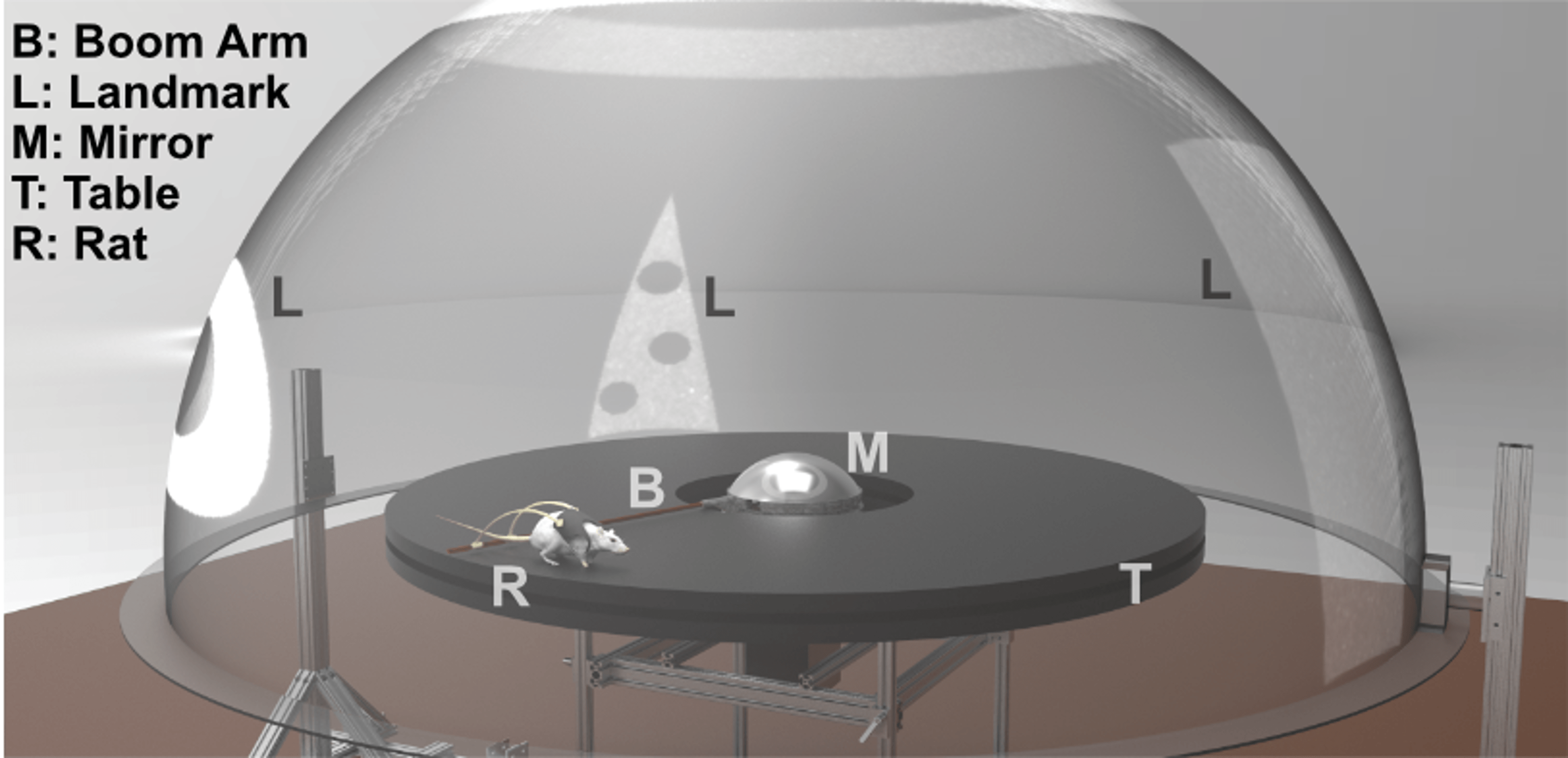

この統合過程を知るために私は現在ランドマークによる場所情報とPI刺激による場所情報に誤差を生じさせてその際にどのように脳内の地図に変化が起きるのか、VR(仮想現実)を用いて研究しています。神経科学のJames Knierim教授とロボット工学のNoah Cowan教授の指導の下、ラットのVR開発、及びVR内での脳の働きについて調べています。これまでの3年間では主に二つのテーマで研究を行っていました。一つ目はVR内での場所情報の誤差により海馬の細胞のネットワークがどのように変化するかを解析、モデル化するというものです。海馬は自分の現在の場所を表象するだけではなく、自分が数秒後にいるであろう場所を予測したり、数秒前にいた場所を振り返ったりすることが知られています。これまでの解析で、場所情報の誤差に生じたとき、この未来予測の機能は保たれるものの、過去の場所情報を振り返る機能が損なわれることが分かってきました。これは、場所情報のずれという不確定な情報を記憶してしまわないようにしようとする海馬の働きによるものかもしれません。

二つ目の研究テーマは海馬と他の脳部位との連携についてです。自分の場所を知るために重要な情報に方向感覚があります。この方向感覚の情報は視床という脳部位に表象されています。この脳部位はコンパスのような働きを持っていて、自分がどの方角を向いているのかを海馬に伝えます。現在この視床と海馬の活動を同時に記録し、VR内での場所情報のズレがどのように海馬の上流にある視床で認識され、海馬に伝えられるかについて調べています。

これらの研究は現在まとめの段階に入っていますが、まだ数年は博士課程の学生を続ける予定です。今使用しているVRをさらに改良し、脳の活動を記録するプローブを変更することで様々な脳部位からの同時記録を可能にして、海馬にいたるまでの各部位で脳内の地図がつくられていく過程を記述できたらと考えています。これらすべての研究テーマにおいて、財団の支援があったことで教授の持っているグラントに縛られない自由な研究をさせてもらうことができ、感謝しています。

ニューロサイエンスの研究をしていく中で感じたことは長期的な投資をする忍耐力の重要性です。私は学部時代には心理言語学の研究をしていたのですが、その際はアイデアが何か浮かぶと、とりあえず数日のうちに被験者を集めてパイロットデータをとってみることが可能でした。それに対して、現在行っている研究分野ではそもそものパイロットデータをとるために数年かかる場合もあります。実際、私の博士論文のメインにしようとしている研究に関しては、そのデータをとるためのVR開発や動物の訓練に現在進行形で1年以上費やしています。ラボに入った当初はこのタイムスケールの違いに困惑しましたが、次第に長期間にわたる研究をする上でどのように短期間のマイルストーンを設置していくかを学習することができました。また、研究において関わっている人数も多く、教授二人に加えてエンジニア3人の計5人とともにVR設計を行っているため、各メンバー間でのすり合わせ等のソフトスキルも学べています。

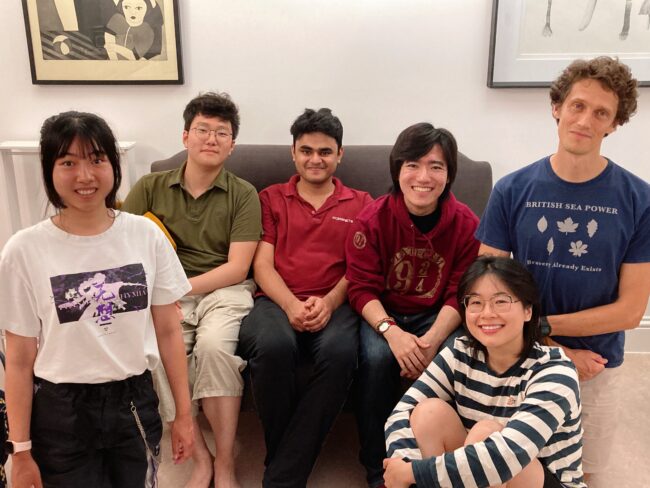

また、研究の外でも様々な課外活動を通じて、コミュニティを広げることができました。海外大学院留学を応援している非営利型一般社団法人XPLANEでは理事を務めており、エッセイライティングのサポートやPodcast配信などのプロジェクトに携わっています。またMITの学部入試の面接官やJohns Hopkinsの神経科学博士課程の入学審査官もしています。大学院のソフトボールリーグの神経科学科チームの選手兼監督もしており、研究の合間のいい気晴らしになっています。

目標に向かって活動していると努力に対して結果が見合わないことがあるかと思います。自分も研究において、何か月もかけて準備した実験がボツになる経験を何度もしました。しかし、これらの経験にめげず、これからうまくいくための布石と思って失敗を楽しんでください!