江副記念リクルート財団の奨学生として、大学の学部課程から9年という長期にわたりご支援いただいたことに心より感謝申し上げます。ここでは奨学生としてのこれまでの歩み、今後の進路、そして財団の皆様への感謝を綴らせていただきます。

私が奨学生に選ばれたのは高校3年生の時でした。当時は、中高時代に経験したケガやリハビリを通じて「意識・脳・身体」に対して漠然とした興味を抱いていました。アメリカの大学に進学して多様な学問に触れ、この興味を深めていきたいと考えていましたが、具体的な研究テーマや目標はまだありませんでした。しかし、財団の皆様の温かいご支援のおかげで当時抱いていた漠然とした興味をこの9年間で研究という形で具体化できるようになりました。

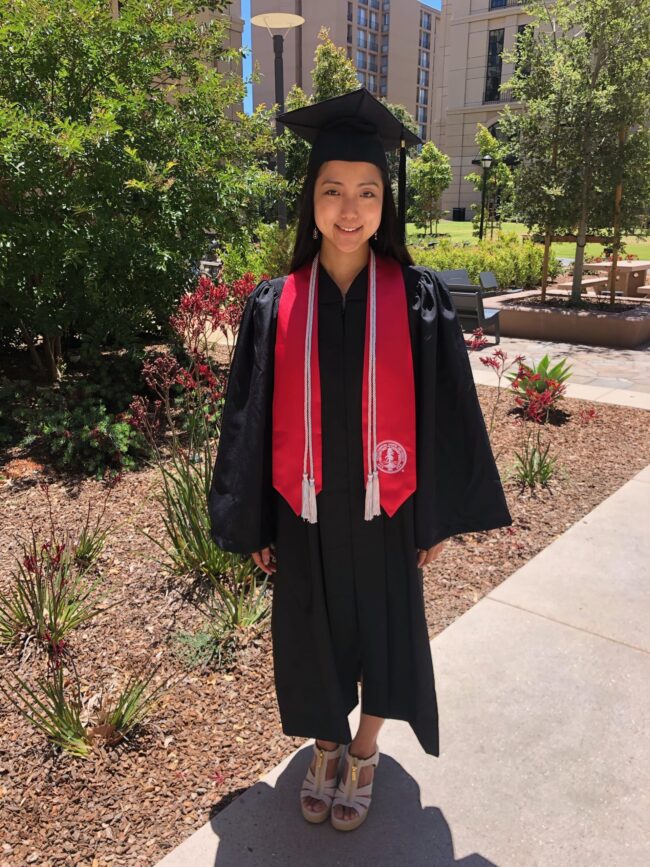

高校卒業後はアメリカのSwarthmore Collegeというリベラルアーツカレッジに進学しました。Swarthmore Collegeを選んだのは、理系・文系の枠にとらわれず自由に様々な学問を学べること、そして高い水準での学術的な鍛錬が可能な環境に魅力を感じたからです。大学では哲学、工学、心理学、言語学など幅広い分野の授業を受講しました。知識そのもの以上に異なる分野の教授や学生との交流を通じて様々な学問の考え方に触れられたことは貴重な経験でした。最終的には数学を専攻し、認知科学とコンピューターサイエンスを副専攻として卒業しました。

また学業面以外でも、海外での生活そのものも私にとって非常に意義深いものでした。特に大学入学直後は初めての海外生活ということもあり、高校時代までとは大きく異なる環境の中で日々悪戦苦闘し、自分自身の未熟さを痛感しました。社会的背景、文化的背景が異なる人々とどう関わり合い、どうすれば自分自身も心地よく過ごせるかを模索する中で、自らの思考や行動の枠組みがいかにそれまで慣れ親しんできた環境に依存していたかということを思い知らされました。

その後、イギリスの大学院生活ではアメリカとはまた異なる欧州の文化や価値観に触れ、自分の中にまた新たな視点を増やすことができました。自分が生まれ育った環境とは異なる環境に飛び込んで適応し続ける場数を積んだことで、自分の中の思考や行動の引き出しが増やせたと感じています。

財団の皆様の柔軟で温かいサポートが、私自身の進路を切り拓く大きな支えとなりました。大学2年目を終えた頃、目の前の課題に追われ将来を考える余裕がなかったため、一度立ち止まる必要性を感じて休学を希望しました。当時は休学制度がなかった中、財団の方々が急遽休学届を用意して休学を認めてくださったおかげで、自分の将来を見つめ直すことができました。その休学中の研究インターン経験が後々に論文を執筆する機会にもつながりました。

またコロナ禍の際も大学院進学を1年延期し、日本で研究を行うという希望にも温かく応じてくださいました。私自分のペースで歩んでいくことを財団の方々が信じて支えてくださったおかげで自分の道を進んでいくことへ自信が持てるようになりました。

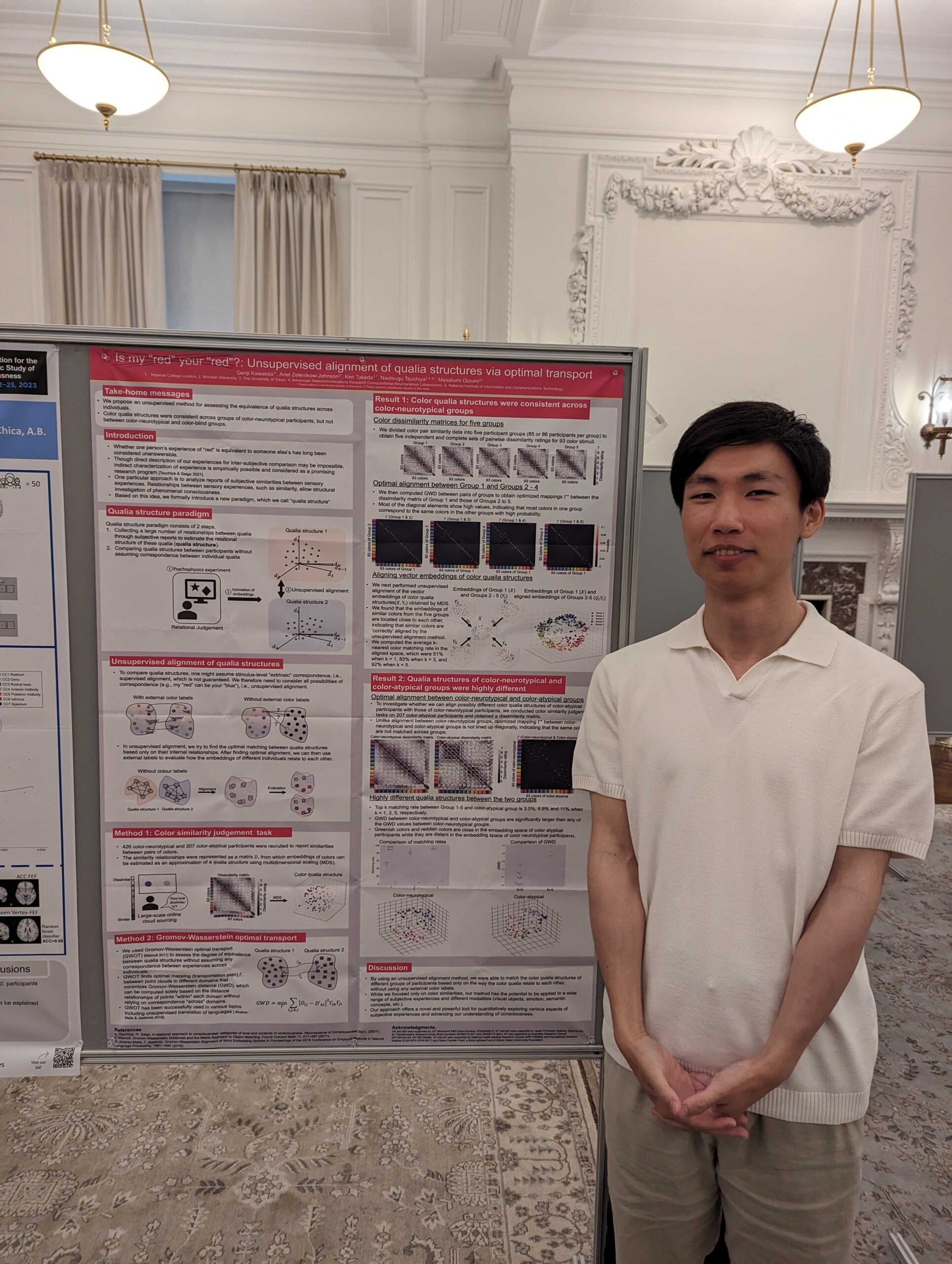

財団の支援期間中には、主著3本を含む計6本の論文を発表することができ、多くの学会で発表する機会にも恵まれました。特に意識や脳に関する研究では、高校時代の漠然とした興味を具体的な研究成果に結びつけることができました。意識の研究では最適輸送という数理的な手法を用いることで異なる人達の意識の構造(例:色の感じ方の構造)や人間とChatGPTのような大規模言語モデルの意識の構造を比較できることを示しました。この一連の研究は世界各国のニュースメディアにも取り上げられました。

また脳の研究ではSchrodinger’s Bridgeという量子力学で有名なSchrodinger氏が1930年代に提案した数理的枠組みを使って脳の状態が変わるコスト(例:難しい勉強をしている時のコスト)を定量化する方法を提案しました。他にも知覚心理学と計算論的神経科学の論文にも関わることができました。

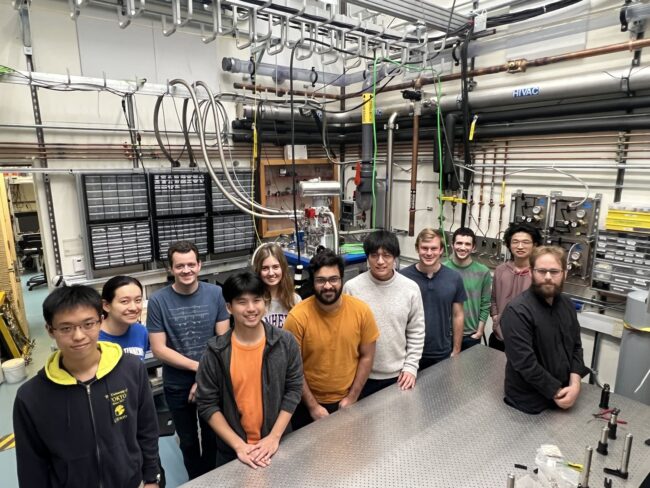

現在はインペリアル・カレッジ・ロンドンの博士課程で、Brain-Computer Interface(脳活動で直接外界を操作する技術)を用いた脳活動研究や、身体の変化に対する脳の適応メカニズムの研究を行っています。大学院では理論研究から実験へと活動の幅を広げ、動物実験を通じてデータ収集の大変さや実験家の視点を学んでいます。博士課程を修了後も研究を続け、将来的にはリハビリなど臨床的応用に近い研究にも取り組んでいきたいと考えています。

江副記念リクルート財団には様々な分野で世界的に活躍されている奨学生の方々がいらっしゃり、在籍中は大いに刺激を受けました。特に学部生の頃は研究成果もなく、自分が支援を受けてよいのかと悩んだ時期もありましたが、長期的な視点で見守り、励ましてくださった財団の皆様のおかげでここまで来られました。現在、奨学生として活動されている皆さんも、周りからの期待や評価に縛られすぎずに、自分が納得のいく充実した時間が過ごせることを願っております。

改めてこの9年間のご支援本当にありがとうございました。この9年間、パンデミック、円安、戦争など日本や世界の状況が目まぐるしく変化していく中でも常に制度を変更し、奨学生が安心して活動できるよう配慮いただいたこと、またスポーツ、器楽、アート、学術など多彩な分野の奨学生との交流の機会を提供していただいたことにも感謝いたします。事務局の皆様や審査員の皆様からいただいた温かいお言葉は忘れません。今後は頂いたご支援を社会に還元できるよう地に足をつけて精進してまいります。