2022年9月10日、「海外美大留学 / 海外での滞在における作家のアイデンティティと制作」をテーマとするトーク配信イベントが、江副記念リクルート財団現役奨学生の企画のもと実施されました。本トークでは、当財団現役奨学生で、英ロイヤルカレッジオブアートで学ぶ増田麻耶、独ベルリン芸術大学大学院に在学中の小林颯に加えて、ゲストに映画監督/アーティストである当財団卒業生の石原海さんをお招きし、「ディアスポラ・他者・アイデンティティ」をテーマに対談を行いました。

本トークのテーマである「Diaspora(ディアスポラ)」は、生まれ育った場所を離れ、複数の文化やコミュニティの間を生きる人々を示す言葉です。当初、国家や民族の地理的な離散を表すために用いられたこの言葉は、現在では「場所」における他者性だけでなく、言語や身体、政治規範やQueernessといった複数のアイデンティティの要素と絡み合い、「あるコミュニティにおいて<<他者>>として生きる」ことについて、それぞれの状況に固有の問いを投げかけるようになっています。今回のトークではこうした、生まれ育った場とは別のコミュニティに生きる作家の「Diaspora性」と、その制作との繋がりについて、ベルリン・ロンドン・北九州と、三者三様に生活することで見えてきた違いや変化を踏まえながら、対談を行いました。

小林:自己紹介を終えてまず気になったのが、石原さんの作品における字幕、つまり「翻訳」の問題でした。映像の中の言葉については、石原さんはどのように関わっていますか?

石原:ずっと私は自分のことを詩人だと思っていて。映画を作っているし、映像を作っているんだけれど、まず詩人であるというか。詩人であるというのは、自分の生きている姿そのものや、自分の起こしたこと全てに責任を持たなければならないということだと思うんです。例えばこの間階段から20段くらい落ちて、ぱっくり膝が割れて後悔したんですけれど、だけどそれは自分が詩人だからだと思っていて。そのため今までの映像作品は詩をベースにしたものとか、モノローグをベースにしたものが多かったんですけれど、一方で最近作った『重力の光』というドキュメンタリーは、初めてモノローグを一切使っていないものになりました。というのも、私自身が初めて北九州にいって、キリスト教の思想に触れて、イエスにも興味が湧いて、初めて「他者の声を聞きたい」「目の前の人の声を聞きたい」「他者を記録したい」と思ったからなんです。今までは「自分が詩人で、自分の身の回りのことを伝えたい」と考えていたんですけれど、それが大きく変わって。そこから逆に自分の言葉に頼らなくなりました。

『狂気の管理人』という作品は、イギリスで英語のノンネイティブとして脚本を書くことが重要なのかなと思って作った作品です。それ以外の作品はプロの翻訳家に頼んでいるんですが、この作品はロンドンにいたときの言語の不自由さのようなものを考えながら、自分の下手な英語を受け入れて作った作品と言えるかもしれません。

小林:なるほど。ちなみに『狂気の管理人』という作品の「何もかも沢山だ。」という日本語訳が印象に残ったのですが、それは海さんが担当されたんですか?

小林:なるほど。ちなみに『狂気の管理人』という作品の「何もかも沢山だ。」という日本語訳が印象に残ったのですが、それは海さんが担当されたんですか?

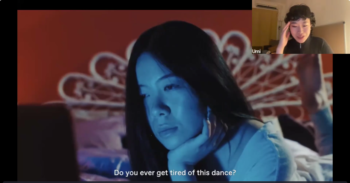

石原 :はい。「何もかも沢山だ。」という言葉を ”Do you ever get tired of this dance?”と訳したのは、自分の友人のデートアプリを使っている子が、デーティングアプリを使うことを「やめられないダンスを踊っているみたいで」と表象しているのを聞いたのがきっかけで。この『狂気の管理人』という作品に関していえば、作品のキャプションの英語と日本語の文章がずっとすれ違い続けている状態にあるんです。二重構造になっているというか。

小林 : なるほど、とても面白いですね。

石原 : 小林さんが作っていた中国の詩人の方との作品というのは、どのように翻訳に向き合っていますか?精密さを求めているのか、1つの言葉を拡張してゆく作業なのかどちらなんだろうと思って。

小林:拡張してゆく作業の方が近いかもしれないです。ですが最初からそうではなかったというか、だんだん作っていくうちに、違った意味を持つ2の言語が並んでいる様子が面白いと感じたのがそのきっかけでした。でもこの「我跑了(ウォパオラー)」という、遠い場所から長時間かけて逃げてきたというニュアンスを持つ言葉自体は、中国の四川出身のこの詩人さんのインタビューで出てきた言葉をそのまま使っていて、その中国語の言葉を、一旦ソフトウェアで英語にしてみて、それを咀嚼して日本語にするといったようなプロセスがあったんです。あるシーンでは、ラオさんが飛行機に乗ろうとするんだけれども、本当に過去が凄惨なあまり飛行機に乗ることすらままならない、と言うようなことを言っていて、自分はそうした経験を直接したことがないながら、在外邦人としての自分のアイデンティティをどのようにしたら重ねられるか、どうしたら文章にできるかと言うことを考えて、出てきた文章が邦訳の一部になっていっているという感じでした。

増田 : それを聞いて、私は大学院では多くの中国人の友人がいるのですが、彼らと私たちは話し言葉では理解し得ないけれど、書き言葉ではお互いが何を言っているか理解できるということを救いに感じることが時折あることを思い出しました。日本語と中国語、ルーツがとても近い言葉ながら、イギリスではどうしても両者とも文法構造の全く違う英語で話さなければいけない。西洋の言語であり覇権主義の象徴でもある英語を介してしか会話できないことを、普段はとてもむず痒く思ったりもするんです。

石原:私もイギリスに行ってみて、翻訳できるということが救いであると言うことも理解しつつ、言語は翻訳不可能だとも思ったんですよね。その原因が、「チームハリケーン」と言うドキュメンタリー映画を見たことで。その映画はデンマーク映画にもかかわらず、4割ぐらいは映画で書かれているんです。その理由が、デンマークやスカンジナビアの国の語彙が圧倒的に少ないからと言うことをデンマークにいる友人に聞いて。だから、お互いにデンマーク人同士で話すときも、伝えたいことに対して語彙が足りない時は英語で話すことしかできないらしいんですよね。

小林:確かに文法がアイデンティティに影響してくることはありますよね。中国語も、現在形がメインの言語らしくて、過去の出来事を表すときは、それが現在形の文の後にどんどん続いて行くらしいんです。

増田:そうなんですね。今そのお話で思い出したのが、私が大好きな小説の1つにヴァージニア・ウルフの『自分ひとりの部屋』があるのですが、私がこの本を好きになったきっかけが、片山亜紀さんによる翻訳の文章だったということでした。片山さんの翻訳では、通常翻訳にしばしば用いられる「だ・である」調ではなくて、「です・ます」といった語尾が用いられているんです。ヴァージニアウルフの作品は、「意識の流れ」という一人称的な意識の移ろいを描く手法でとても有名なのですが、これほど「意識の流れ」という手法を身をもって感じた読書体験は初めてで。不思議なことに、その後イギリスで原著の”A room on my own”という本を買って読んで見たんですが、あまり「意識の流れ」をその翻訳版よりも精緻に感じることはできなかったんです。