2023年にロンドン芸術大学セントラル・セント・マーティンズ、修士Art and Scienceを修了しました。私は以前に同大学のテキスタイルデザイン学部を卒業しており、主に編み作家(knitter:ニッター)として活動していました。元々私の作品は環境・社会問題に関連しているものが多く、それを作品制作の過程の中で導く手段として数学・科学を使用していました。なので、模索する為にアートと科学の両方の側面から取り組める、この学科にしました。アートと科学、と言うと二つのフィールドが合わさった範囲になるので、とても広く深い領域になります。

私はテキスタイル、特に編みと数学、日常(衣食住)が交わった作品制作形態をとっていたのですが、融合することで起こる複雑化をどうパブリックに出していくかという所や、どうそれぞれの分野と関わっていけるか、気づきを得ることが出来たと思います。しかし、大学院二年間は疑問の結論を出すというよりも、模索の通過点でその中で得た新しい発見や課題をもっと実験したいと思うようになりました。

学科内では同学年で私だけしかテキスタイルの背景を持った人はいませんでした。アート、建築、ファッション、デザイン、写真、エンジニア、IT、医療、哲学、色んな方面のクラスメイトや教員の方々と活動できたのはとても刺激になりましたし、より自分の考えに柔軟性を持たせ、視野を広げることが出来ました。

学科外でも、同じ授業を取っていた違うコースの人達やパートタイムで働いていたClimate Advocate、環境問題の側面から大学という機関や学生を含めその機関で活動している方々がどのように関わってアクションを起こせるかをアートプログラムの代表として他カレッジ、学部の生徒や大学のスタッフの方と活動していくことができました。

Climate Advocateの役職は、私が始めた当時はできたばかりのポジションでストラクチャーが全くなく、一から構築していかなければなりませんでしたが、その分自由に活動できました。また、アートの学生、職員をはじめアートがどういう問題に直面しているのか改めて感じることができたこと、それをもとに大学という大きな単位で動かすことの大変さを目の当たりにしました。

その他にも、学外活動ではバービカンセンターで行われた展示 「Our Time On Earth」の最後を私の参加型パフォーマンス作品で飾らせていただきました。私が作品制作でしばしば取っている形態、参加型パフォーマンスはワークショップという要素が入っており、その時に参加する人、場所、状況で同じプロジェクトの作品でも常に作品が変化・進化していくところが魅力だと思います。絵や彫刻のように物理的に残す事はあまり出来ませんが、実際に体験することができます。

テキスタイルは素材を感じるというところが重要で、特に私の作るテキスタイルはリサーチベースで実験的、変革的なものが多く、色んな感覚器官を用いて作品に触れる事ができる参加型パフォーマンスの形態は表現方法としてとても合うことが多いです。この表現方法はテキスタイルデザインの学部時代にあまり発展することが出来なかった部分で、この修士の期間で伸ばすことが出来ました。

大学院は学部時より自己主導なところが多く、アートのコースでもあったため、自分を掘り下げていくことが課題を進めていく面で多かったのと、私生活ではあまり明るくない出来事が続いたことが重なったこともあり、活動を進めていくことが困難な時もありました。「今月は何もできなかった。」と思っていても毎月活動をスカラシップレポートに書いて提出する際に、何かしら書くことがあることや毎月写真と一緒に提出することで意外と忙しくしていたことに気づきました。また、他の奨学生とレポートを共有することで自分もより頑張ろうと思えることができたし、Art and Scienceの学科にいたこともあり、アート部門以外の奨学生からもインスピレーションや興味を得ることができました。

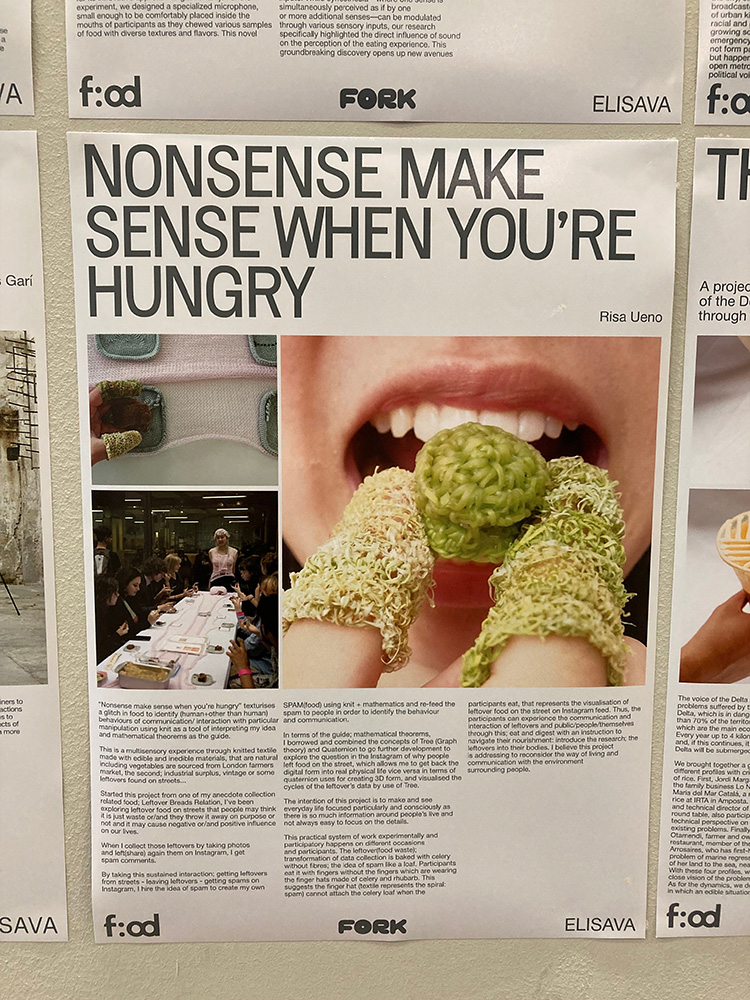

卒業制作ではこれまでのリサーチを基に「Nonsense make sense when you’re hungry」というプロジェクトを立ち上げ、最終的に卒展では編みテキスタイルを通して日常問題、特に衣食住の「食」、食事行動を考えさせる、参加型パフォーマンスに落とし込みました。「食」の部分はこれまでの私の作品に常にリンクしていて作品によってそれが素材や技法だったり、取り組む問題やリサーチだったりします。

今回は特に食品廃棄物についてでそれを食品とは、食べるとは、廃棄するとは?と一つ一つ消化していき、再編成していきました。この課題とのコミュニケーションの中で、ソーシャルメディアを使用したので数学のグラフ理論と四元数からインスピレーションを得ながらリサーチ、実験を導き出していきました。この卒業制作はMullenLowe Nova Award ノミネート、LVMH Maison 0 / This Earth Awardショートリストにされたこともあり、様々な方面の方に体験し、意見をもらう事が出来ました。

卒業後は幅広く自分の興味があること、挑戦したいことを中心に活動しています。私の大好きな2019年V&Aの展示、「Food Bigger Than The Plate」のスポンサーであるBaxterstoreyという食品関連の会社は以前から一緒に何かしらプロジェクトをしたいと思っていて、彼らから直接お電話を頂き、新築したLondon College of Fashionのオープニングイベントで参加型パフォーマンスをさせてもらったり、私の編み活動の一連のリサーチ課程の記事をColechiから出たジャーナル「AGREENCULTURE: Fashion and Farming」に掲載しました。展示やパフォーマンス等イベント、出版以外にも、引き続きロンドン芸術大学にClimate Advocate等プロジェクトを通して携わっています。

また、オックスフォード大学の研究者とコラボレーションしたり、ロンドン大学SOAS Food Studies Centre の準会員にして頂き、学生や研究員の方々と学んだりしています。また、卒業制作「Nonsense make sense when you’re hungry」はImperial Collegeの雑誌「I, Science Issue 55: Connections」に掲載させて頂いたり、昨年、2024年は卒業制作と卒論両方をEFOOD(食の国際学会)でアーティスト・デザイナーや研究者、食品産業の方から頂いた批評をもとに再編集してバルセロナのElisavaにて発表する事が出来ました。

私の活動は”編み”です。それが必ずしも糸を編んで物理的にモノを作るとは限らず、私の思考や行動、またそれは何故起こっているのか研究します。アート、デザイン、クラフトの中間のようなところで尚且つ食に関係しているが料理人でも農家でもない、「ここ」という正確な場所を見つけるのは難しいですが色んな場所で活動する中で、よく感想の後に「Please keep doing what you do!」と興味を持って声をかけてもらうので続けて挑戦していきたいです。

今の課題はアカデミックと産業のバランスです。私はリサーチベースの作品制作を行っているので大学等の学術、研究機関に関わる事が大切です。博士課程も考えていますが、大きな時間と資金を要するのでタイミングを見計らっています。また、研究と制作を両立する為に本当に学生というポジションがあっているのか、違う形で携われるのか模索中です。

なのでこのレポートを書いているのは2025年で、2022年から今まで江副記念リクルート財団に奨学生として貴重な機会を頂きました。大学院の資金以外にも、総会やアートと学術部門の夏のイベント、学生主体で開催したオンライントークイベント「アーティストのキャリアにおける海外留学の意義」ではゲストアーティストに栗林隆さんと水野渚さんをお招きし、アート部門選考委員で現代美術家の塩田千春さんのアトリエ訪問取材をアート部門の学生たちと一緒にすることができました。

また、アート部門卒業生の小林颯さんの個展トークイベントイベントに登壇させていただいたりしました。イギリス、ドイツ、アメリカと普段生活拠点も学校も違う学生どうしで活動することは簡単ではありません。また、私は学部生からイギリス拠点のため、なかなか日本の方々と直接繋がって活動することが無かったのでアートコミュニティの輪の広がりや繋がりを体現することができたし、沢山学びがありました。

事務局をはじめとした沢山の方がサポートしてくださったことをとても感謝しています。